Una morada ambulante

(escritos sobre poesía)

Marcelo Cohen

280 páginas; 20x13 cm.

Entropía, 2024

ISBN: 978-987-1768-42-4

"La poesía", dice Marcelo Cohen, "es, cuando menos, el intento de romper las paredes del zumbido hegemónico, devolver al texto del mundo su carácter variable y, mediante tratos particulares con la palabra, impedir que las cosas se vuelvan definitivamente opacas y ajenas". Esta idea, articulada sobre una exquisita comprensión de la prosa, orienta y encauza los más de treinta ensayos y artículos aquí reunidos; un modo de aproximarse a la poesía que reconoce en ella su naturaleza impertinente, su obstinada voluntad de cambiar siempre de tema, "su equívoca cualidad de discurso y canto, alumbramiento y representación, molestia y consuelo, objeto y fantasma".

Escritos con una lucidez y una erudición inusitadas a lo largo de cuatro décadas, estos textos nos llevan de Rilke a Vallejo, de Pound a Mirta Rosenberg, de Wallace Stevens a Louise Glück, de A.R. Ammons a Heberto Padilla, de Larkin a Zurita, de Baudelaire a Alicia Genovese, y la lista sigue, desborda los límites de la lírica, nos confronta con las restricciones y las maravillas del lenguaje.

Tal como señala Juan F. Comperatore en su prólogo, los "gustos opíparos" de Cohen sólo reconocen un punto innegociable: la convicción de que "cada vez que uno lee un gran poema tiene menos miedo a la muerte".

De "Comas, política, poesía"

Una de las frases del momento entre los que leen teoría es de Fredric Jameson: “Hoy en día es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”. Es un síntoma, dice Mark Fisher, del apego sentimental de la izquierda por la política del fracaso, de melancolía de la marginalidad vencida. Pero si no hay salida utópica que deje atrás el capitalismo, y sin embargo hay urgencias específicas que atender –hambre, salario, cárceles, represión, protección de la Tierra y así–, el dilema, para quien le importe el futuro, es qué cosas no vamos a abandonar a la inercia aniquiladora de las tecnofinanzas. El plan de hegemonía languidece; a difusos flashes de lucidez retrospectiva, muchos desanimados abjuran de una sociedad condicionada e ingrata.

De modo que una palabra muy oída es cansancio, queriendo decir fatiga física y náusea mental. Y como antivertiginoso contra la multiplicación de lo mismo en la TV nocturna –chillido de acusaciones, compunción, denuncia de atropellos, hipócrita hidalguía republicana, catedrática asnal de periodistas agrandados–, tesoneros estudiosos, con tal de no caer en la odiosa antipolítica, se purgan mirando series de televisión, el último arte para millones que cuenta con crítica alta y baja. No creo que logren evadirse. Yo veo muchas. La mayoría suele combinar la trama policíaca o de espías con corruptelas metastizadas y voluntad de poder sin escrúpulos. Después de mi pudibundo capítulo diario, un ratito de noticias verifica que sigo en una sola realidad concentracionaria. Para dormir y no amanecer en el mismo y único día hace falta otro lenguaje. La lengua es un ojo.

Hace un par de años el artista inglés Jeremy Deller instaló en calles, carreteras y shoppings británicos unos cartelones enormes con una simple frase en blanco y negro: more poetry is needed. El que el año pasado los vio en la Fundación Proa sabe cómo sacuden en medio de otras instalaciones e intervenciones y del video de batallas obreras de hace unas décadas que Deller reescenifica (con los mismos protagonistas haciendo de huelguistas unos, otros de represores y sin escatimar palazos). se necesita más poesía. Claro que sí. Sin embargo, según mis sondeos de campo, ni cientistas ni críticos sociales, ni músicos, politólogos, editores, periodistas, novelistas ni lectores de novela leen poesía. Borges, tal vez Pessoa, Celan por obligación o Góngora los lacanianos, para sus papers. Casi nadie porque sí. ¿Es trabajosa la poesía? ¿Impenetrable? ¿Empalagosa, como tronaba Gombrowicz? ¿Roba tiempo? Ya oigo el no incomprensible bufido: ¿La importancia esencial de la poesía, Cohen? ¿De nuevo con eso? ¿La poesía “es un faisán perdiéndose en la espesura”? ¿Un “tratamiento de la materia verbal que genera efectos de significado nunca vistos ni antes codificados”?

Vamos entonces a la campaña publicitaria. Tema: la puntuación. Hace unos años vengo notando en la prosa literaria una tendencia a yuxtaponer frases no consecuenciales y con distinto sujeto que en otros tiempos se separaban por dos puntos o punto y coma, pareja a la desaparición de subordinantes, relacionantes o adversativos: “Subí al altillo tiritando, Juan estaba abajo, había que darle la leche al gato, en la tele dijeron que iba a haber luna llena, el viejo seguía en la puerta...”. Lo que en algunos escritores es temblor y pulsación (Fleur Jaeggy, por ejemplo) en otros es flojera gramática. Ahora los diarios de toda jerarquía terminan copiando lo que debe parecerles arte conceptual. El País (edición para Latinoamérica), gerente del uso recto del idioma, publicita el suplemento de libros “Babelia” con una cita adulterada: “Llamadme Ismael, hace unos años, no importa cuánto, hace exactamente...”, cuando Melville y sus traductores al castellano tuvieron cuidado de empezar Moby Dick así: “Llamadme Ismael. Hace unos años –no importa cuántos exactamente–, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo, y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí, para ver la parte acuática del mundo”. Que la variedad de la puntuación significa –que no se separa con punto, punto y coma o dos puntos porque se haya acumulado mucho texto, sino para determinar secuencias, matizar, dilatar o comprimir el tiempo, y porque el ritmo reside en el orden de los elementos de la frase– sólo se aprende leyendo. El lingüista David Crystal, autor de Historia sencilla de la puntuación inglesa –y de otros cien libros, y nada sospechoso de improvisación oportunista–, dice que estamos en un momento decisivo del uso del punto y aparte, diezmado por la aplanadora del mensaje instantáneo, epítomes de la era digital. La omisión de cualquier punto en los mensajes de texto, estimulada por la desenvoltura de Facebook, WhatsApp, Twitter o Instagram, se resuelve en series de frases reflejas en estacato. Hoy el punto más bien indica ironía, rabia o falsedad o inquina. La sobrecarga de signos de admiración (Genial, dale!!!!!!) traduce espasmos emotivos. Crystal no deplora el cambio, no: le parece un suceso extraordinario, pero parte de la evolución del lenguaje a lo largo del tiempo.

Uno tiende a matizarlo. Si el torrente de mensajes despuntuados y respondidos en el acto se suma a la descarga aluvional de información, no hace falta ser un empresario de la memoria para notar que el olvido instantáneo, la dislocación de la frase hecha y, en nuestro idioma, la pérdida del signo de interrogación de apertura tienen algunas consecuencias éticas: displicencia, descortesía, maltrato, simpatía indiferente o emotividad compulsiva, obsesión y mejor no sigo. La vida del locamente enamorado de su celular y las grajeas noticiosas surtidas no es un continuo entre casa y mundo, entre enriquecimiento cognitivo y relaciones, sino una moebius de shocks sin resuello señalizada por ataques de cólera o alarma pánica debidos a desperfectos en la conexión. Ni en esto ni en el estilo se distinguen los babiecas alegres de los izquierdistas concienzudos ni de la inverosímil farándula de profesores universitarios que ahora se piropean y aplauden mutuamente en los muros de Facebook donde cuelgan fotos de presentaciones, galas en congresos y ternuras de pareja: “¡Qué bellos los dos!”.

Ya se puntúe gramáticamente o se prescinda de puntuar, la poesía es una forma de respiración; por lo tanto, de atención; con suerte, el desvanecimiento de alguno de los muchos velos de lo real. Atender, respirar, percibir y con eso reanimar el latido del corazón, rehacerse conjuntamente con otros mediante una alianza con las cosas: una inteligibilidad sin adquisiciones.

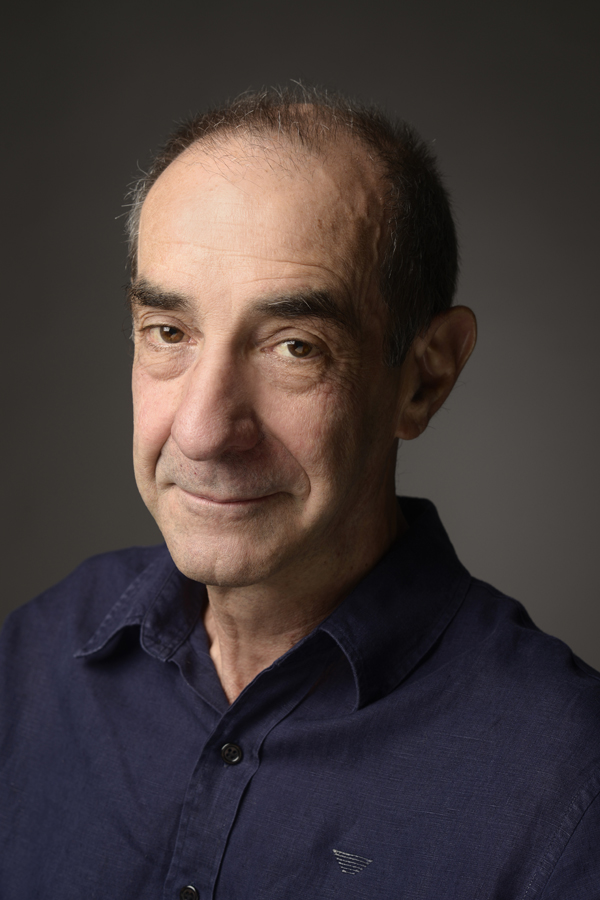

Autor

Foto:Alejandra López

Marcelo Cohen (Buenos Aires, 1951 - 2022) fue escritor, crítico y traductor. Publicó una docena de novelas, diez volúmenes de cuentos y varios libros ensayísticos. Entre estos últimos se destacan ¡Realmente fantástico! y otros ensayos, de 2003, Música prosaica (cuatro piezas sobre la traducción), de 2014; Notas sobre la literatura y el sonido de las cosas, de 2016, y Un año sin primavera, de 2017.

Reseñas